立體影片制作技術難點解析

http://www.itavcn.com 2010-01-11 來源:中國數字視聽網 作者:july

背景知識

立體圖像是對現實的一種模擬。因此,它必須符合人眼雙視角成像原理。

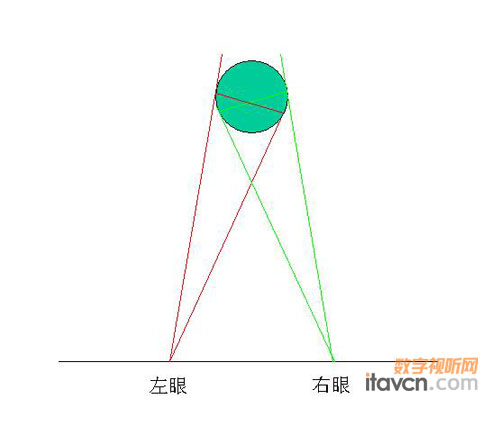

由于人的雙眼所處空間位置的差異(這個距離一般用國際平均值6.35厘米),致使現實環境分別在兩眼中形成兩幅有細微差別的圖像,這兩幅圖像經過大腦的識別處理,人就能感知環境物與人眼的距離和環境物的狀態(包括大小,顏色,材質等信息)。如下圖所示:

紅色三角形與綠球相交的區域為左眼看到圖像,而綠色三角形與綠球相交的區域則為右眼看到圖像。左右眼的圖像同時被大腦接收,融合,并加以識別,人就知道綠球與人的距離,綠球的大小,顏色,材質等信息,立體圖像就在大腦中形成。當然,如果綠球處于運動狀態,那么兩眼將不斷的刷新各自看到的圖像,并交給大腦進行處理,人也就可以不斷更新對綠球的感知信息。

由以上的雙視角成像過程,我們可以知道,是同一環境分別在左右眼形成有細微差別的圖像,經過大腦的識別處理,使我們感知立體環境的存在。也就是說,為了模擬雙視角成像,必須首先有左右兩個相機去捕獲環境影像,然后將左影像交給左眼觀看,右影像交給右眼觀看,最后大腦才能進行識別處理形成立體圖像。我們來審視一下這個模擬的過程。我們無法插手大腦如何識別處理左右圖像這一環節(至少現在能插手的極其有限)。幸運的是,我們可以控制如何將左右兩幅圖像交給大腦。這也就是立體圖像的呈現方式。方式多種多樣,常見的有偏振鏡方式(polarized projection),紅藍眼鏡方式(red & blue glasses),主動投影方式(LCD Shutter)等。這里,我們對這些方式不詳細探討,下面主要討論一下立體圖像內容制作方面的技術問題。

相關產品推薦

- 重點推薦

- 動態

- 評測

- 行情

經銷商行情

熱門資訊排行

熱門產品排行

- ¥11000 [聯想]T500ST

- ¥11999 [聯想]T556

- ¥138000 [夏普]XV-Z16000A

- ¥155000 [平達]PD7150

- 價格面議 [夏普]XG-F267XA

- ¥260000 [平達]PD8110

- ¥458000 [平達]PD7060

- ¥9999 [聯想]T550

- ¥86000 [平達]PD7130

- ¥3999 [優派]PJD5112